#TOADAS

20.06.25 • 13h14min

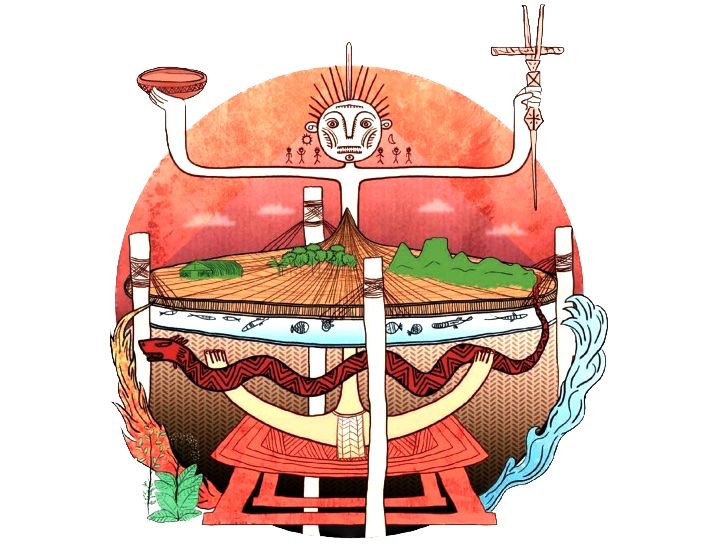

Do barracão ao galpão no festival de Parintins